|

|

Bürger-Rezeption Volltexte 1837-1840

bis 1789 1790-1799 1800-1806 1807-1815 1816-1821 1822-1825 1826-1828 1829-1831

1832-1836 1837-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1858 1859-1861 1862-1865

1866-1868 1869-1870 1871-1880 1881-1897 1898-1915 1916-1949 ab 1950

|

|

1837

|

Köchly, Hermann August Theodor. 2.Scene. In: Ueber die Vögel des Aristophanes

“[S. 16] Die Götterbotin Iris kommt herbeigeflattert; sie wird gestellt, verhaftet, verhört, und muss bekennen, dass Zeus sie zu den Menschen geschickt hat diese zu Opfern aufzufordern, da die Götter richtig schon Mangel leiden. Sie erfährt zu ihrem Erstaunen und Schrecken, dass die Vögel jetzt die Götter der Menschen sind, dass ihnen und nicht dem Zeus geopfert wird. Wie es bei der Aussicht auf Krieg stets üblich zu sein pflegt, so nimmt auch Peithethäros den Mund etwas voll: dass die guten Götter, wenn sie sich willig unterwerfen, doch einige Opfersporteln retten sollen, davon ist hier noch nicht die Rede. Mit Drohungen der ärgsten Art wird die Erschreckte entlassen und der Chor verkündet die vollendete Thatsache des gegen die Götter verhängten <<blocus hermétique>>.

Man hat auch diese Scene gemissbraucht, unsern <<alten Knaben>> zu einem Bruder Lüderlich zu stempeln. Es wird wohl nicht ferner nöthig sein ihn deshalb zu

vertheidigen, dass er der kecken Spionin die Strafe androht, welche Bürger's Veit Ehrenwort an seiner hübschen Gartendiebin vollzieht.“

|

|

1837

|

Ruge, Arnold. Die Burleske. In: Neue Vorschule der Aesthetik. Digitalisiert von Google.

“[S. 195] Die Burleske findet das Geringste nicht zu geringe, und das Gemeinste nicht zu gemein, um in seiner Particularität das Allgemeine zu zeigen, im Gegentheil es steigert sich

hier noch die Heiterkeit und wird lustige Ausgelassenheit, darum weil der überwundene Gegensatz so viel greller war, und deshalb um so viel stärkere Bewegung hervorrief. Es ist daher auch kein geringer Mangel

an Bildung, wenn die Burleske als reine Gemeinheit zurückgewiesen und der dezente wollüstige Ausdruck in Schutz genommen wird. Eine alte Gestalt nur noch, die freilich auch ihres Gleichen sucht, hat den Kopf über

dem Wasser, trotz aller Lüderlichkeit und Nichtswürdigkeit, die in ihr zu Tage liegen, das ist Falstaf, der darum auch ein Anker sein wird, an dem der gute Geschmack sich seine alte Derbheit und Maskenfreiheit

rettet. Wenn dieser Mann ganzlich entblößt vor uns dasteht, und es nun scheint, als müßten wir uns unwillig für immer von ihm abwenden, so hält er seinen Monolog über die Ehre und zeigt, daß man sie

nicht essen

kann, daß sie ein Wind und ein Schall ist, und so behauptet er nur desto glänzender seine komische Ehre, indem er seine ritterliche auszieht. Die Burleske ist dieser Falstafs-Monolog, dessen Unehre eben zur Ehre

wird, denn sie ist flüssig in diesem Prozeß der Idealität, worin sie ihre Unwahrheit selbst offenbart, und so zu ihrer Wahrheit kommt. Die Burleske ist diese Subjectivität der Empfindung, deren Laune und

Ausgelassenheit eben darin besteht, daß sie sich so auf das Niedrige einläßt. Sie ist und bleibt daher Lyrik, ist immer diese Empfindung und subjective Heiterkeit, die freilich wohl nicht ohne ihre

Gegenständlichkeit ist, dieselbe aber vollständig in sich übersetzt hat. So Bürger's Gedicht vom Zeus und der Europa, von der Frau Schnipsen und andere, welche darum, weil sie erzählen, nicht reinepisch sind, diese Dinge gehen in dieser Heiterkeit vor, und sie sind nichts als eben diese Erscheinung der burlesken Laune. Auch Blumauer ist glücklich und berühmt in diesem Genre, und führt zugleich auf die Form der Burleske, welche sie als Travestie hat, über. Jean Paul rechnet diese ebenfalls, trotz des epischen Scheins, zur Burleske, und mit Recht. Sie setzt das Niedrige an die Stelle des Erhabenen, so daß auch die Stelle und die Aeußerlichkeit die Entgegengesetzten vereinigt, die Substanz der Travestie ist aber wiederum diese Heiterkeit der Empfindung, die burleske Laune, deren eigne ihr angemessene poetische Form die Knittelverse sind, als niedrigste Form.”

|

|

1837

|

Wagner, J. J. Die Poesie als wahrhaft freie Kunst in Theorie und Exempeln. In: Isis von Oken, Leipzig Heft XI. Digitalisiert von Google

“[Sp. 820] Die getrennten Wege der didactischen und musikalischen Poesie, beide vom Epigramme ausgehend, laufen nun in der Romanze als einer lyrisch aufgefaßten Lebensscene zusammen,

indem hier ebensowohl Ansichten als Gefühle ihre Stelle finden können. Goethes Veilchen, Heidenröschen, Fischer, Braut von Korinth, König in Thule u. a. sind herrliche Beyspiele davon, und Bürgers Lenore mit ihrer Herrlichkeit überstrahlt noch seine Pfarrers Tochter und andere seiner Romanzen. Ueberall verlangt die Romanze eine lebendige Handlung, sey sie auch noch so einfach, wie das Zertreten eines Veilchens, das Pflücken einer Rose und dergl., und deutet damit auf die höheren Formen der Poesie des Romans, des Dramas und des Epos hinüber. Um auch von der Romanze ein Beyspiel zu geben, das sich an meine oben gegebenen Beyspiele der andern Dichtungsarten anschließt, will ich den Jammer des Gefangenen in die Form eines Spottliedes aufgenommen als Romanze darstellen, wobey übrigens die Berührung mit Bürgers Raubgraf ganz zufällig ist.“

|

|

1837

|

Harnisch, Wilhelm. Woher entsteht die vorsätzliche Tödtung? In: Entwürfe und Stoffe zu Unterredungen über die zehn Gebote. Zweite Auflage. Digitalisiert von Google.

“[S. 314] Bemerk. Wer das fünfte Gebot mit Erwachsenen behandelt, der hat hier Gelegenheit, vielfach darauf aufmerksam zu machen, wie so viele Vergiftungen und andre Tödtungen aus

unkeuschen Lüsten und Begierden, aus unbesonnenen Heirathen, und überhaupt aus dem Geschlechtstrieb hervorgehen. Einen scheußlichen Belag dazu liefert die schreckliche Bremische Gifttödterin Gesche Gottfried, deren

Leben Voget beschrieben hat. Der Kindermord an ungebornen, sowie an neugebornen Kindern begangen, gehört ebenfalls zu den Scheußlichkeiten, die aus der Unzucht entspringen. - Bürgers Gedicht: "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain"

stellt sehr treffend die Uebergänge von aufkeimender Lust bis zum vollendeten Verbrechen dar.”

|

|

1837

|

Herling, Simon Heinrich Adolf. Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Stylistik. Zweiter Theil. Die stylistische Analyse. Digitalisiert von Google.

“[S. 49: Das Blümchen Wunderhold] Die Sprache ist dem Gegenstande angemessen, sehr einfach, ungeschmückt und populär; eben so leicht und gefällig der Rhythmus.

[S.137: Lenore] In der Ballade hat sich unter den Deutschen vorzüglich Bürger ausgezeichnet, und Lenore ist eine der vorzüglichsten. Ich ziehe sie <der Entführung> vor, welche von

ihm Engel (Siehe dessen <Dichtungsarten> S. 219 u.f.) einer ausführlichen, herrlichen und sehr lobenden Zergliederung gewürdigt hat.

[S. 138] Zwei Strophen scheinen hier zu viel; aber die gottvergessende Verzweiflung und ihre gespenstischen Folgen sollte, in den Jubel der Freude hereintretend, durch den Contrast den

Schauder erhöhen. Alles ist hier der lebendigen, nicht eben diplomatischen, Auffassung des Volks gemäß, wie das Motiv <Erweichten ihren harten Sinn>, was dem Volke bei solchen Festen allein zusagt. Nun wird

die Darstellung, ebenfalls der Auffassung des Volks angemessen, dramatisch.

[S. 139] Alles Andere stimmt zu der Empfindung des geisterhaften Grauens, selbst die malenden Interjectionen: <trapp, trapp, trapp>, <Hurrah>, >Hurre, hurre>,

>hopp, hopp, hopp>, >Sa, sa>, <husch, husch, husch>, zu denen die Darstellungen des Volks neigen, und welche selbst Ausdruck seiner Empfindungen sind: Windessausen, Todtenlieder, Rabengeflatter,

Vorgeschichten, Spuk auf dem Hochgerichte, Mondschein, Rasseln des dürren Laubes, Unkenruf, selbst das bezeichnende <gurgeln> und die Frecheit der gespenstischen Befehle: <Komm, Pfaff...>”

Herlings Analysen in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1837

|

Hinrichs, Herrmann Friedrich Wilhelm. Schillers Dichtungen nach ihren historischen Beziehungen und nach ihrem inneren Zusammenhange.

Erster, lyrischer Theil. Digitalisiert von Google.

“[S. XLV] In Hinsicht der Vertheilung und Anordnung desselben, des Zusammenhangs der Begebenheiten, der wahrhaft dramatischen Bewegung und Ausführung überragt Schiller alle

deutsche Balladendichter, Bürger, Goethe und Uhland nicht ausgenommen. Diese haben wieder andre Vorzüge, die gleichfalls anzuerkennen sind. Und gewiß ist es die dramatische Behandlung des Stoffs, warum Goethe

Schillers Balladen über die seinigen zu stellen scheint. Auch hier ist Handlung, wie überhaupt, weniger seine Stärke, als die äußere Umgebung. Diese und das bloße Schicksal des Individuums ist fast ohne That und

Handlung der ganze Inhalt. Aber die ruhige Klarheit, das Anschauliche der Begebenheit, die wundersame Sprache und Darstellung, der so milde Ton, und der ächt poetische Hauch, der das Ganze belebt und beseelt, wo

fände das seines Gleichen? Bei Bürger tritt die Handlung weniger hervor, wenn gleich bei diesem alles individuell und charakteristisch ist. Von Uhland kann man sagen, er habe von allen denen etwas: von Bürger das

Individuelle, von Goethe das Natürliche, und von Schiller die Handlung. Wenn er auch diese mehr als Bürger hervorhebt, so beschränkt er sie doch auf eine Individualität.”

|

|

1837

|

Hüttenbrenner, Anselm. In: Oesterreichische National Encyklopädie. Bd. 6. Digitalisiert von Google.

“[S. 489] Im April 1835 wurde zu Grätz [Anselm] H[üttenbrenners]. dritte Oper in 2 Acten: "Leonore," nach Bürger´s Ballade, von C. G. Ritter v. Leitner gedichtet, mit glänzendem Beyfall aufgeführt. Im Herbst 1835 dichtete Ignaz Kollmann einen Voract zur Leonore, welchen H[üttenbrenner] alsbald in Musik setzte. ”

|

|

1837

|

Anonym. Mannichfaltiges. Die Psychologie der Waldbäume. In: Allgemeine Forst und Jagdzeitung, Band 110-111. Digitalisiert von Google.

“[S. 72] Die Schwarzpappel und die Canadische Pappel (Populus nigra canadensis) stehen zunächst an den Weiden, sind letzte Staffel des Daseins in der Gedankenreihe, verkörperter Begriff des Zurückgebliebenseins, des verlassenen Dahinscheidens in Nacht und Graus, wie Bürger die Leonore sagen läßt. Man pflanze sie an des Dorfes Kirchhofsmauer. ”

|

|

1837

|

Goethe, Johann Wolfgang von. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823 - 1832. Von Johann Peter Eckermann. Erster Theil. Donnerstag den 12. May 1825. Digitalisiert

von Google

“[S. 220] Nach solchen Äußerungen über die Einflüsse bedeutender Personen auf ihn kam das Gespräch auf die Wirkungen, die er auf Andere gehabt, und ich erwähnte Bürger, bey

welchem es mir problematisch erscheine, daß bey ihm, als einem reinen Naturtalent, gar keine Spur einer Einwirkung von Goethe's Seite wahrzunehmen. ´Bürger, sagte Goethe, hatte zu mir wohl eine Verwandtschaft als

Talent, allein der Baum seiner sittlichen Cultur wurzelte in einem ganz anderen Boden und hatte eine ganz andere Richtung. Und jeder geht in der aufsteigenden Linie seiner Ausbildung fort, so wie er angefangen.

Ein Mann aber, der in seinem dreyßigsten Jahre ein Gedicht wie die Frau Schnips schreiben konnte, mußte wohl in einer Bahn gehen, die von der meinigen ein wenig ablag. Auch hatte er durch sein bedeutendes Talent sich ein Publicum gewonnen, dem er völlig genügte, und er hatte daher keine Ursache, sich nach den Eigenschaften eines Mitstrebenden umzuthun, der ihn weiter nichts anging.´ "

|

|

1837

|

Menzel, Karl Adolf. Karl Friedrich Becker´s Weltgeschichte. Siebente, verbesserte und vermehrte Ausgabe.Elfter Theil. Digitalisiert von Google.

“[S. 313] Bürger (Johann Gottfried, geb. 1748, gest. 1794) strebte darnach, durch Benutzung volksmäßiger Stoffe ein Volksdichter zu werden, erreicht aber mit großem Talent und

einer kräftigen Sprache dieß Ziel nicht, weil er es zu sehr in der Nähe wähnte, und die Noth eines armseligen Hausstandes und unglücklicher Ehen den höheren Aufschwung seines Geistes gelähmt hatte.”

|

|

1837

|

Langbein, August Friedrich Ernst. Langbein´s prosaische Werke. Sechster Theil. Digitalisiert von Google.

“[S. 169] Die Herren vertrieben sich meistens die Zeit mit Kartenspielen, wobei Mancher, der ein paar Gröschlein verlor, Fortunen

deßhalb noch heftiger ausschalt, als weiland der Dichter Bürger, der sie, wie bekannt, öffentlich an den Pranger stellte.”

|

|

1837

|

Langbein, August Friedrich Ernst. A.F.E.Langbein´s sämmtliche Schriften. Fünfundzwanzigster Band. Digitalisiert von Google.

“"[S. 66] Als man dieses Kapitel abgehandelt hatte, ward Antonio zu mehreren Liedern aufgefodert, und er wählte unter andern Bürgers bekannte Ballade: Des Pfarrers Tochter von Taubenhain.

Er nannte sie, ehe er den Gesang anhob, einen Warnungsspiegel für junge, hübsche Mädchen, und bat die anwesenden Jungfern, näher zu kommen. Sie dünkten sich - gerade so, wie die Mädchen in der Stadt - sämmtlich sehr

hübsch, und drängten sich alle heran. Auch Röschen (die Tags vorher den Kanarienvogel, den sie vom Tode losbitten wollte, geschenkt erhielt,) verschaffte sich einen der ersten Plätze. Sie hatte das meiste Recht, dem

Rufe zum Warnungsspiegel für hübsche Mädchen zu folgen; denn sie war unstreitig der schönste Stern des Dorfes und der umliegenden Gegend.

Sie hörte dem Gesang der Ballade sehr aufmerksam zu,

und nahm an dem Schicksale der Pfarrerstochter so lebhaften Antheil, daß ihr Gesicht einige Mal die Farbe veränderte. Dieß geschah besonders bei den Stellen, wo Rosette mit dem Junker von Falkenstein eine nächtliche

Zusammenkunft hat und der schändliche Verführer in der Folge die ihr geschworene Treue bricht. Als die Unglückliche nachher wegen des Verlusts ihrer Unschuld von ihrem harten Vater gemißhandelt und verstoßen wird,

weinte Röschen laut; und der Kindsmord that auf sie eine so erschütternde Wirkung, daß sie bei den Worten: "Mich hacken die Raben vom Rade!" ohnmächtig zu Boden sank und weggetragen werden mußte. Dieser

Vorfall machte dem Konzert plötzlich ein Ende.

Als Antonio des andern Tages abreisen und seine Zehrung bezahlen wollte, sagte Röschens Vater: er habe mit ihm etwas unter vier Augen zu sprechen,

und führte ihn in eine abgelegene Stube, die er hinter sich verschloß. "Ich bin Ihnen viel Dank schuldig, mein Herr!" fing er jetzt an: "Sie haben durch die traurige Geschichte, die Sie gestern

sangen, meine Tochter vom Verderben gerettet. Nehmen Sie dieß kleine Geschenk zum Zeichen meiner Erkenntlichkeit!" - Mit diesen Worten wollte er ihm einen straffen Beutel voll Geld in die Hand drücken.

Antonio trat zurück und bat um Erklärung: wie er zu diesem Anerbieten komme.

"Das sollen Sie erfahren," antwortete der Gastwirth, "wenn Sie mir Verschwiegenheit versprechen."

- Antonio that es und Jener fuhr fort: "Mein Röschen ist, wie Sie werden bemerkt haben, ein junges, schmuckes Ding, und stach schon manchem fremden Herrn, der bei mir einkehrte, in's Auge. Sie war aber

immer sittsam, und wich allen verliebten Nachstellungen aus. So benahm sie sich auch oft gegen einen gewissen Edelmann, der einige Meilen von hier ein verschuldetes Gütchen im Sommer bewohnt und den Winter in der

Residenz zubringt, wo er vom Spiel lebt. Er ist ein junger, wohlgebildeter Mensch, und seine glatte Zunge besitzt die Gabe der Ueberredung, als ob er bei der Paradiesschlange in die Schule gegangen wäre. Dieser

Windbeutel hat denn, wenn ich manchmal den Rücken gewandt habe, dem Mädel in's Ohr gezischelt: sie sey schön wie eine Göttin - verdiene ein besseres Glück, als auf dem Lande zu versauern - er sey bis zum Sterben in

sie verliebt - wolle sie zu seiner Gemahlin machen - sie solle Kleider und Schmuck wie eine Fürstin bekommen, und so weiter. Drauf ist er mit dem Vorschlag einer Entführung heraus gerückt, und hat auch wirklich

die unerfahrne und leichtgläubige Thörin, die noch nicht völlig sechzehn Jahr´ alt ist, zur Einwilligung beschwatzt. Am heutigen Abend wäre sie heimlich fortgegangen, und ich hätte sie vielleicht erst nach langer

Zeit im Lazarethe der Hauptstadt, oder gar - wie jene verführte Pfarrerstochter - auf dem Rabensteine wieder gefunden: wenn nicht Sie, mein Herr, wie ein Bote Gottes in mein Haus gekommen wären! Ihr trefflicher

Gesang zeigte meiner Tochter den Abgrund, vor dem sie stand, und sie entdeckte mir nach vorüber gegangener Ohnmacht ihren Liebeshandel unter Vergießung vieler Thränen der Reue." "Wohl Ihnen und dem guten

Mädchen!" rief Antonio aus. "Ich freue mich herzlich, daß ich - wiewohl nur zufällig - etwas Gutes gestiftet habe. Verfolgen Sie mich aber nicht weiter mit Ihrem Gelde, lieber Mann! Sie schmälern das

kleine Verdienst, das ich mir um Sie erwarb, wenn Sie es mit klingender Münze bezahlen wollen." -”

|

|

1837

|

Marggraff, Herrmann. Ueber deutsche Kritik und Polemik. In: Bücher und Menschen. Bunzlau. Digitalisiert von Google

“[S. 341] Aber zählt die Schlachtopfer, welche seit Lessing, dem Großmeister und taktischen Ordner der Kritik, diesem glühenden Moloch der deutschen Polemik gefallen sind,

und ihr werdet, wenn ihr sie zählen könnt, billig erstaunen. Manchem schon verkümmernden und verhungernden Genie gab diese Kritik den Stich mitten durch's Herz, woran es verblutete. Steigt hinab in die Gräber unsrer

Vorfahren in der Literatur! Hätten sie noch ihre Leichen und die Leichen eine Stimme und die Stimme Verständniß für euch, so würdet ihr erfahren, in welchem Literaturblatt die scharfe, beißende Kritik stand, an der

sie dahin starben! Und wer an der Kritik nicht umkam, hat daran mehr oder weniger seinen Aerger und sein Leiden gehabt. Er hat vielleicht seinen Aerger verbissen, aber der Aerger biß ihn doch. Versetzt euch in jene

stille Kammer literarischen Ruhms und Elends, wo der Lieblingsdichter seiner Nation an der berüchtigten Recension Schiller's siecht und an Gram und Hunger stirbt und an seinem Nachruhm verzweifelt. — Das that Schiller an Bürger!

Andere haben Schiller'n im Grabe dasselbe angethan! Eine gerechte Nemesis geht umher und mordet die Mordenden und erweckt unter den Schriftstellern die Todtenrichter und Bluträcher.“

|

|

1837

|

E.D.J. Rezension Deutsche Dichter von Götzinger. In: Num. 11. Ergänzungsblätter zur Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung. Digitalisiert von Google.

“[Sp. 85] Sehr interessant ist die beygegebene Vergleichung zwischen Schiller und Bürger als Balladendichtern. Er sagt unter Anderem:" Dass unter unseren Balladen die von Bürger und Schiller Lieblingsstücke der Nation geworden sind, ist eine Thatsache, die keines weiteren Beweises bedarf. Diess muss auf den ersten Anblick auffallen; es muss uns wundern, dass zwey Dichter, die einander so unähnlich scheinen, und auch wirklich sind, die Liebe des Volkes so gleichmässig besitzen. Käme es bloss auf gewisse Formen, oder bekannte Gegenstände an, so könnte man sich diess nicht erklären; allein jenes ist nicht der Fall; vielmehr kommen wir hier auf das zurück, was schon so oft in diesem Buche (in der Einleitung) behauptet worden ist: das Wohlgefallen an einer Dichtung beruht nicht auf den äusseren schönen Formen, sondern darauf, dass ein schönes Leben in ihnen wohnt, und sich deutlich ausspricht. Und eben dies Leben ist es, was wir bey beiden Dichtern, trotz ihrer anderweitigen Verschiedenheit, mit Verwunderung wahrnehmen. Es ist aber bey jedem eine andere Natur, eine andere Lebensregung. Aus Bürger's Balladen blickt uns Frische und Gesundheit, Lebhaftigkeit und Feuer, Jünglingskraft und kühner Muth entgegen; aus Schiller's Dichtungen schaut uns Seelengrösse und Herzensreinheit, stiller Ernst und himmlische Ruhe, männliche Kraft und fester Wille an. Jene Frische und Gesundheit artet oft in Derbheit, ja wohl gar in Rohheit (?) aus, diese innere Seelenerhebung in Schwärmerey und Unklarheit (?); immer aber wird uns die Wahrnehmung dieser Lebensreize angenehm und erfreulich seyn."

[Sp. 87] Schiller dagegen lässt in der Regel seine Helden im Kampfe mit der äusseren Welt, dem feindlichen Schicksale, auftreten, und mit der Schilderung dieses Kampfes haben es seine Balladen zu thun. Bürger zeigt sich demnach überall als Liederdichter, Schiller aber als dramatischer, welcher zwar den Sieg des Edlen oder dessen erhabenes Unterliegen vortrefflich darzustellen weiss, dagegen, wo der Gegenstand eine unmittelbare Darstellung der heftigsten Leidenschaft erheischet, sich in erhabenen Wortschwall verliert (Hero und Leander), oder nur schwache Umrisse giebt (Ritter Toggenburg). Nun lässt Hr. G. eine Vergleichung der Charaktere in den Dichtungen beider Dichter folgen, deren Ergebniss ist, dass er bey Schiller lauter ideale, d.h. allgemein gehaltene Gestalten und Charaktere, ohne besondere eigenthümliche Züge, jedoch stets in anderen Verhältnissen, in einer anderen Umgebung, findet, bey Bürger stets individuelle, mit einander nichts gemein habende Charaktere antrifft. [...]

Der vierte Punct, worin beide Dichter, nach Hn. G's. Ansicht, sich unterscheiden, die Reinheit der Sprache, scheint uns weniger

begründet. Unleugbar schreibt Bürger rein, und zeigt die grösste Genauigkeit im Gebrauche richtiger Sprachformen. Können und dürfen wir aber Schillern desshalb das Gegentheil Schuld geben, weil er nicht, wie Bürger,

der überall das Volkslied nachahmte, der Sprache des täglichen Lebens huldigt?

[Sp.88] Wahrheit und Anschaulichkeit, womit Alles, das Ganze, wie das Einzelne, vor uns tritt, ist allerdings ein Vorzug der Goethe´schen Balladen, welchem aber Bürger's Wärme und Innigkeit, wie Schiller's Tiefe und hohe Gesinnung, nach der Meinung des Vfs. mit Recht entgegengestellt wird.”

Die vollständige Rezension in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1837

|

Jeitteles, Ignaz. Aesthetisches Lexikon. Zweiter Band.

“[S. 336] Das Sonett ist ein in einem eigenen Rahmen eingefaßtes Gemälde, und ist daher nur dann gelungen, wenn, wie Bürger, selbst Meister und Wiederhersteller des

deutschen Sonettes, es charakterisirt, sein Inhalt ein kleines, volles, wohl abgerundetes Ganzes ist, das kein Glied merklich zu viel oder zu wenig hat, dem der Ausdruck überall so glatt und faltenlos als möglich

anliegt, ohne jedoch im mindesten die leichte Grazie seiner hin- und herschwebenden Fortbewegung zu hemmen.

[S. 505, Rezension Bürgers Lehrbuch der Aesthetik, Hg. Karl v. Reinhard, 1825]

Sicherlich würde sein Lehrbuch in vollkommnerer Gestalt erschienen seyn, hätte er es selbst

herausgegeben. Neben dem Heerschilde einer früheren Geistesperiode, auf welchem die Namen von Baumgarten, Moses Mendelssohn, Sulzer, Adelung, Eschenburg, Home, Hurd, Gerard und andere verzeichnet stehen, spielt

Kant's Kritik der Urtheilskraft in ihrer durchgeführten Anwendung eine Hauptrolle, eben nicht die glücklichste. Bürger unterwirft sich durchgängig und unbedingt den Lehren des Philosophen, oft mit buchstäblicher

Treue. Obwohl die Darstellung keine eigenen Erläuterungen beibringt, kann sie wegen ihrer Faßlichkeit dennoch Anfängern zu einer Vorbereitung auf das Studium der Kantischen Schrift dienen.

[S.

506] Bürger´s Dichtername erregt von seiner Poetik größere Erwartungen als im Ganzen erfüllt werden, womit einzelnen Partien keineswegs ihr Verdienst abgesprochen werden soll. [...]

Bürger hat

sich als Balladendichter, wie viel ein reiner Geschmack auch hier und da noch vermissen mag, unverwelkliche Lorbern gesammelt; um so gespannter richtet sich die Theilnahme seiner Verehrer auf dasjenige, was er über

die Romanze und Ballade sagt. Gerade hier ist die Ausbeute auffallend gering. Einen innern Unterschied zwischen der Romanze und Ballade scheint Bürger, gleich mehren neuern Aesthetikern, nicht angenommen zu haben,

wenigstens läßt er sich darüber nicht auf Gränzberichtigungen ein. Ueber das Epos haben die Aufklärungen unserer Tage so vielfaches Licht verbreitet, daß Bürger´s Vorarbeit dadurch sehr merklich in Schatten gestellt

worden ist.“

Die vollständige Rezension in der ONLINE-BIBLIOTHEK

|

|

1837

|

Bothe, Friedrich Heinrich. Janus. Geschichte, Literatur und Kunst. Digitalisiert von Google.

“[S. 35] Die Schlegelsche Schule, von mächtigen Leidenschaften bewegt, verzweigte sich durch ganz Deutschland, zur großen Gemüthsergötzung schongeisterischer Fraubaserei. Statt

gründlicher Untersuchungen dienten die Parteiworte Objektiv und Subjektiv. "Wehe den Subjektiven! Wehe dir, Klopstock, du armer, in Lyrik erstickter Epiker! Wehe dir, potenzirter Kotzebue, genannt Schiller ! *) Wehe dir, unplastischer Wieland,

Echo nur der französischen und etwa der griechischen Vorsänger, ohne eine Ader von Calderon! Nur Göthe soll leben, Göthe, der Objektive, Formale, Plastische, der

Naturdichter, der Mann aller Farben und Tendenzen!" So erscholl es von der Oder bis zum Rhein. Es war ein Geistersturm, der alles Schwache schonungslos niederwarf, aber die starken Eichstämme nicht beugte.

*So rächte Göttin Nemesis Schillers Rezension des ächtdeutschen Bürger, jene pedantisch einseitige Rezension, die Bürgers Herz brach, und späterhin selbst des ernüchterten Kritikers Bewußtseyn trübte. Wenn, biblisch zu reden, das Salz dumm wird, wenn die Weisen selbst rasen, was ist von den Thoren zu erwarten?”

|

|

1837

|

Bilder-Conversations-Lexikon, Leipzig F.A. Brockhaus

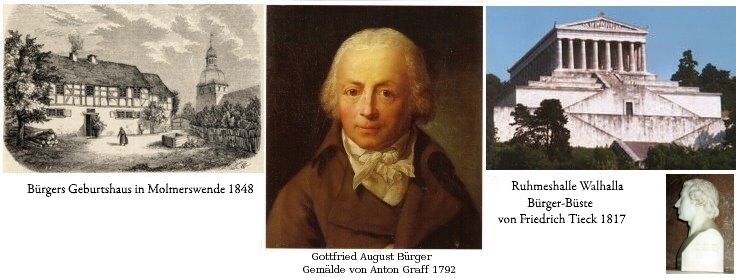

“[Bd. 1,S.351] der berühmteste unter den deutschen Volksdichtern, geb. 1. Jan. 1748 zu Wolmerswende im Halberstädtischen, wo sein Vater Prediger war, ward bis in sein zwölftes Jahr in

seiner geistigen Ausbildung sehr vernachlässigt.[...] Daher ging er 1768 nach Göttingen und wendete sich von der Theologie zur Rechtsgelehrsamkeit, gerieth aber von Neuem in seinen frühern unregelmäßigen

Lebenswandel, sodaß sein Großvater, dessen Unterstützung ihm bisher fortgeholfen hatte, ihm dieselbe ganz entzog. B. gerieth dadurch in Verhältnisse, daß man ihn kennen und schätzen mußte, um seine Nähe nicht zu

meiden. Indessen nahm sich jener literarisch berühmte Freundekreis seiner an, zu dem Hölty, Voß, die Grafen Stolberg und K. F. Cramer gehörten, und trotz aller Misverhältnisse stählte sich seine Dichterkraft durch

eifriges Studium alter wie neuer, besonders span. und engl. Muster. Schon hatten einzelne seiner Gedichte Aufmerksamkeit erregt, als es 1772 seinen Freunden glückte, ihm die wenig einträgliche Stelle eines

Justizamtmanns zu Altengleichen zu verschaffen, was ihn zugleich mit seinem Großvater versöhnte, der ihm nun 800 Thlr. zu der erfoderlichen Bürgschaft und Bezahlung seiner Schulden vorschoß. Bald nachher erschien

seine berühmte Ballade »Leonore«, welche mit der spätern, »Der Pfarrerstochter von Taubenheim« und andern, des Dichters Namen bald durch ganz Deutschland nennen machte.”

|

|

1837

|

Anonym. Deutsches Lesebuch von Wilhelm Wackernagel. In: Blätter für literarische Unterhaltung, 3. November, Leipzig. Digitalisiert von Google

“[S. 1248] Bei Goethe konnte außerdem die spätere didaktische Richtung noch etwas stärker bezeichnet werden, als geschehen ist; bei Schiller hätte die früheste Periode nicht ganz leer

ausgehen dürfen. Schiller's ´Glocke´ ist ebenso wie Bürger´s ´Lenore´ wol deshalb weggeblieben, weil beide Gedichte zu bekannt sind; doch finden sich andere, die es nicht minder sind, und wenigstens die ´Lenore´ ist

von zu großer Bedeutsamkeit für die deutsche Poesie gewesen, als daß sie weggelassen werden durfte. “

|

|

1837

|

Hermann, Paul. Die Hochzeit. In: Die Altenburger. Zeitz. Digitalisiert von Google

“[S. 63] Jeder Gluhtblick, den er ihr mit maliciöser Deutlichkeit zuwarf, vermehrte bei dem Onkel den Reiz zu seinem vertrakten Husten, während er bei mir wie der Blitz in eine

Pulvertonne, so in das Hauptquartier meiner Empfindung drang, in welchem Dame Eifersucht von den Liebesgöttern fortwährend den entsetzlichsten Zitterwalzer aufspielen ließ.

´Knapp´ sattle mir mein Dänenroß,

Daß ich mir Ruh´ erreite!

Es wird mir hier zu eng´ im Schloß,

Ich will und muß in's Weite!´

hustete der Onkel mit schadenfrohem Lächeln. “

|

|

1837

|

Müller, Niklas. Liederbuch für die Veteranen der grossen Napoleonsarmee von 1803 bis 1814. Mainz. Digitalisiert von Google

“[S. 257] Erinnerungsfeier am Maria Himmelfahrtstage, angeordnetes Geburtsfest von Napoleon.

(Den 15. August 1769.)

Singweise: Ein Pilgermädel jung und schön, u. s. w. ´Bruder Graurock´, Ballade von G. A. Bürger. Eigene Melodieen von verschiedenen

Tonsetzern.

[S. 115] Die Veteranen an ihre Brüder Festordner.

Singweise: Trinkt und lasset frohen Muth u.s.w. Hiller

nach Langbein. S. 120 von Methfessels Sammlung.

Oder: Mihi est propositum u.s.w. von Gualterus de Mapes.

Oder: Ich will einst bei ja und nein u.s.w. Von G. A. Bürger

[S. 130] Erinnerungen an Napoleon auf Elba.

Singweise: Mit naßgeweintem Schleier, u.s.w. ´An Agathe´ Von G. A. Bürger. Auch neuere Komposition von M “

|

|

1837

|

Anonym. Modeworte und Moderedensarten der neuern Zeit. In: Blätter für literarische Unterhaltung, 27. September. Leipzig. Digitalisiert von Google

“[S. 1095] Welcher Schriftsteller aber diese oder jene der hier erwähnten neuen Redensarten zuerst gebraucht habe, das läßt sich schwerlich so bestimmt nachweisen, als sich nachweisen

ließ, daß Gellert, der noch keine der hier als neu angeführten Redensarten kannte, das Wort naif (naiv) in der Einleitung zu seinen Briefe (S. 79) zuerst gebraucht habe. Schwerlich dürfte auch Bürger´s bekanntes Sprüchlein:

Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht,

Der hat aus dem Häckerling Gold schon gemacht,

auf den Erfinder der einen oder der andern jener Redensarten seine Anwendung leiden. “

|

|

1837

|

Adolphi, Felix. Shelley´s Leben. In: Die Cenci, Trauerspiel von Percy Bysshe Shelley. Stuttgart. Digitalisiert von Google

“[S. 13] Die modernen lateinischen Verse haßte er; dagegen beschäftigte er sich eifrig mit der deutschen Sprache und Literatur, die, wie er selbst sagt, seinem Hang zum Mystischen

und Romantischen besonders zusagte. Er glaubte damals an Geistererscheinungen und es ist keine Fiction, wenn er sagt:

While yet y boy I sought for ghosts and sped

Through many a lonely chamber, cave and ruin

And starlight wood, with fearful steps pursuing

Hopes of high talk with the departed dead.

Bürgers Leonore war eine Zeit lang sein Lieblingsgedicht. Er schrieb in dieser Periode ein Epos in sechs oder sieben Gesängen, betitelt ´der wandernde Jude.´ “

|

|

1837

|

Owen, Robert Dale. Notes. In: Pocahontas: A historical drama, in five acts. New-York. Digitalisiert von Google

“[S. 230] Page 146.

My heart is straitened here

Within this fort. I must abroad, abroad!

I have forgotten which of the German poets it is, who has a ballad, beginning:

Knapp! sattle mir mein Degenross,

Dass ich mir Ruh´ erreite;

Es ist mir hier zu eng´ im Schloss,

lch will - ich muss - in's Weite! “

|

|

1837

|

Laßberg, Frid. v. Sagenwanderungen und Umdichtungen. In: Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Karlsruhe. Digitalisiert von Google

“[S. 311] Sein Lied von der Treue aber hat die Quelle in dem altfranzösischen: Do chevalier á l 'Epée, zuletzt gedruckt in Méon nouv. recueil se fabliaux Paris I, 127

Frau Schnips findet sich ebenfalls in einem altfranzösischen Gedichte, überschrieben: de celui qui conquit Paradis par plaidant, abgedruckt aus einer alten Handschrift der Stadtbibliothek in Bern in den Extraits de quelques posies du XII, XIII, XIV. Siécle. Lausanne chez Grasset 1739 “

|

|

1837

|

Anonym. Rez. The Penny Cyclopaedia Letters B and C. In: The Mechanics' Magazine, Museum, Register, Journal, and Gazette. London. Digitalisiert von Google

“[S. 78] The literary information is often as imperfect as the political. We are told of Bürger the German poet, that ´his Leonora has been translated into English - Bürgers Leonora by

Wm. Robert Spencer, fol. London, 1796.´ We beg to inform the biographer that Bürger's Leonora, or rather as it is usually written Lenora, has been eight times translated into English; one of the said translations

having been the first production of an obscure Edinburgh lawyer, who afterwards attained some notoriety by writing ´Religious discourses,´ and pamphlets on the banking system - one Walter Scott. This life of Bürger

is remarkable for other omissions, which are not here worth particularizing.“

|

|

1837

|

Engelmann, Wilhelm. Bibliothek der schönen Wissenschaften oder Verzeichniß [...] Leipzig. Digitalisiert von Google

“[S. 42] Bornschein, Ernst, des Pfarrers Tochter von Taubenhain. Eine wahre Geschichte nach Bürgers Ballade neu bearbeitet. 6. sehr verb. Aufl. Mit 2 Kpf. 8, Eisenberg 840. Schöne. “

|

|

1837

|

Sowinski Albert. In: Musiciens Polonais. Paris. Digitalisiert von Google

“[S. 516] COMPOSITIONS DRAMATIQUES.

Lenore, drame lyrique en deux actes, poème d' Ed. d' Anglemont, sur la ballade de Burger, Les morts vont vite, à quatre personnages,

deux chœurs et orchestre (inédit).“

|

|

1837

|

Anonym. Visit to the Salt Mines of Salzburg. In: The New Monthly Magazine and Humorist. London. Digitalisiert von Google

“[S. 28] Thus, one by one, my companions disappeared, till I was left alone with a rough young gnome behind. ´Hurrah, the dead can ride apace, dost fear to ride with me?´ from Burger's

Eleonore,* was ringing in my ears ; but before resigning myself to my fate, I will enlighten the mind of the reader by a brief natural history of this mysterious steed.

* From the elegant translation of this popular German ballad, by William Taylor, Esq., of Norwich.“

|

|

1837

|

Kirchhoff, W. Hugh! In: Sundine 21. Februar. Stralsund. Digitalisiert von Google

“[S. 64] Besonders gerührt war man an einer gewissen Wegestelle, wo man schroff mehrere Fuß hoch in einen reißenden Waldbach hinabfuhr und nun durch Wasserwirbel, Eisschollen und

Unebenheiten aller Art sich an das jenseitige Ufer durcharbeiten mußte, um eine fast noch gefährlichere Landung zu wagen. Man konnte der Versuchung nicht widerstehen, an Bürgers Lied vom braven Manne zu denken. ´Wer

ist der Brave? Ist's der Graf?´ Nein, diesmal waren es vier schwarze Engländer, die meinen Freund B., der zwar kein Zöllner ist, aber doch in jenen verhängnißvollen Strudeln kämpfte, glücklich auf den Continent

brachten.“

|

|

1837

|

W. M. Magister Isaak Stiefelius oder die Schul-Excellenz. In: Sundine, 14. August. Stralsund. Digitalisiert von Google

“[S. 258] Ihr ganzes Commando bestand in einem jämmerlichen Zetergeschrei, das sie von Zeit zu Zeit erhob, wenn ihr ein Husar heimlich mit dem Ellbogen in die Seite stieß, oder ein

spaßhafter Lieutenant ihr das Pistol zeigte und abzufeuern drohte, dann, o dann schrie unser arme Freund so mächtig, daß es hätte einen Stein erbarmen mögen, und nicht die Herzen dieser gefühllosen Horde, welche mit

schadenfrohem Gelächter zusah, wie er bereis Hut und Perücke verloren und auf seinem, durchaus unregiersamen Klepper so jämmerlich mit den Beinen zappelte, wie die Prinzessin Europa in Bürgers Ballade. “

|

|

1837

|

Schilling, Gustav. Der Mann wie er ist. In: Sämmtliche Schriften. Zwei und sechszigster Band. Dresden und Leipzig. Digitalisiert von Google

“[S. 5] Dinchen schob ihm ein goldnes Vergißmeinnicht, die Frucht ihrer Ersparnisse, an den Finger, Moritz heftete eine goldene Nadel mit dem prangenden M in ihr Busentuch und der

Postknecht blies, des Wartens müde, Allons enfans etc. Lebe wohl! rief sie mit den Worten der vergötterten Molly:

Lebe wohl, Du Mann der Lust und Schmerzen,

Mann der Liebe, meines Lebens Stab!”

|

|

1837

|

Langbein, August Friedrich Ernst. Thomas von Pampel, Stuttgart. Digitalisiert von Google

“[S. 62] Aber sie

theilte keinen aus; denn die jungen Flattergeister standen bei ihr in dem Verdacht, sie hätten meistens den Wahlspruch: ´Ein andres Städtchen, ein andres Mädchen!´ Drum ließ sie sich gar nicht mit ihnen ein, sondern

befolgte Bürgers Warnung:

´Traut, Mädchen, leichten Rittern nicht;

Manch Ritter ist ein Bösewicht.

Sie löffeln wohl und wandern,

Von einer zu der andern,

und freien keine nicht.´

Mit dem einzigen Herrn von Pampel machte das vorsichtige Trudchen eine Ausnahme. Er schien ihr zu schwer und zu

gediegen, als daß er flatterhaft seyn könnte.”

|

|

1837

|

Stückrad, Georg. Der Buchhandel. In: Programm für das Gutenbergs-Jubiläum, Offenbach. Digitalisiert von Google

“[S.

99] Die Schriftsteller – je nun, Schriftsteller von Profession, Literaten, Privatgelehrte gab es noch nicht. Christian Felix Weiße war Kreissteuereinnehmer, Christian Fürchtegott Gellert Professor extraordinarius zu

Leipzig. Jeder hatte ein Aemtchen, das ihn ernährte, in dem er sich glücklich fühlte, und auf Honorar wurde in dem Haushaltungs-Budget nicht gerechnet, so wenig als auf Beförderung durch allerhöchstwohlgefällige

Zeitungsartikel. Politik, Kritik und manche böse . . . . ik war den meisten Scribenten ein unbekanntes Feld. Daher waren denn die Schriftsteller in ihren Forderungen bescheiden, und schrieben aus innerem Drang,

nicht aus äußerer Bedrängtheit, und wenn auch Jung-Stilling, wie er selbst erzählt, den Kohlenbauer mit dem kaum entsiegelten Honorar befriedigte, so hatte er doch nicht seine Jugend beschrieben, um Kohlen kaufen zu

können. Bürger rühmt in Versen, daß wohlgezogene Verleger den Bogen Gedichte mit einem Louisd'or honorierten, er ahnte nicht, daß den späteren Herausgebern seiner Gedichte für entbehrliche Vorreden und langgedehnte

Biographie vollwichtigere Louisd'ors zu Theil werden würden als ihm selbst für seine Lenore. Allmählich wurde die Schriftstellerei Handwerk oder, wenn man lieber will, Gewerbe, Fabrikation, Spekulation und der

Buchhandel der Pharotisch, woran gierige Spieler pointierten, und ein ebenso gieriger Banquier die volte schlug. Hinc illae lacrymae! So lange man ein Geschäft ehrenhaft betreibt, hat es einen goldenen Boden, setzt

sich aber die Gewinnsucht an das Comptoir, so heißt es rouge ou noir, und es geht wie in der Fabel: die Henne, welche in einem Tag zwei Eier legen sollte, legte gar nicht mehr.”

|

|

1837

|

Anonym. Karl von Dalberg. In: Janus. Geschichte, Literatur und Kunst, Zürich. Digitalisiert von Google

“[S. 158] Die Zusendung dieser Gedichte

erwiederte der Großherzog durch folgendes Handschreiben, das von einer schweren goldenen Denkmünze begleitet war:

Hochgeehrter Herr!

Gewiß verdient das Bestreben, die Sprache dichterischer

Begeisterung dem Gesang näher zu bringen durch anmuthsvolles Abwechseln bestimmt-kurzer und bestimmt-langer, höherer und tieferer Laute den Dank aller Freunde des Schönen. Mit Wonne liest Jeder Klopstocks Oden,

Bothe's Euripides, Bürgers Lenardo. Mit eben der Wonne wird Ihre Sammlung gelesen werden.”

|

|

1837

|

Anonym. Kurier der Theater und Spectakel. In: Der Wanderer, 29. Juni. Digitalisiert von Google

“Der Bassist Draxler, welcher uns in Kurzem

verläßt, um sein neues Engagement im Hofoperntheater in Wien anzutreten, gab zu seinen Abschiedsbenefize die H üttenbrenner'sche Oper: ´Lenore´, neu in die Scene gesetzt. Die Musik wußte auch wie früher den Kunstsinn zu befriedigen; dem Gemüthe blieb etwas zu wünschen übrig. Die Aufführung geschah mit regem Fleiße. Dlle. Eschen, der Benefiziant und Hr. Tichatschek wurden lärmend applaudirt und öfter gerufen.”

|

|

1837

|

Anonym. Nichtpolitische Nachrichten. In: Kourier an der Donau (Donau-Zeitung), 08.04.

“Ein König in England hat einmal seinen Gelehrten eine

schwere Preisfrage vorgelegt. Er trug ihnen nämlich auf, zu untersuchen, woher es käme, daß wenn ein Fisch in ein Gefäß mit Wasser gethan würde, dieses doch nachher nicht mehr wöge, als vorher. Die gelehrten Herren

zerbrachen sich lange den Kopf über den Grund der Erscheinung, bis endlich einer darauf kam, zu fragen, ob denn die Sache überhaupt wahr wäre. Und da zeigte es sich denn, was der gesunde Verstand einen Jeden hätte

lehren können, daß das Gefäß um so viel mehr wog, als das Gewicht des Fisches betrug. Hans Bendix hätte dieß seinem Abt auch sicherlich gesagt. Der König hatte nur einen gnädigen Scherz getrieben.”

|

|

1837

|

Schleier, Ludolph. Gänsekiel und Geige. In: Thalia, Hamburg.

“[Sp. 291] Verliebt war Sternheim auch. Eigenlich ist das Selbstverstand; bei Leuten

gleich ihm ist das Verliebtseyn eine Idiosynkrasie; es ist ihr Element, wie dem Fische das Wasser, dem Hamburger das naßkalte Wetter, dem Faulen das dolce far niente. Darüber wären wir also einig; wie aber hieß der

Gegenstand von Sternheim's Verliebtheit?

Lenore! Es war nicht die Bürger'sche, die um's Morgenroth aus schweren Träumen empor fuhr; au contraire, sie schlief immer bis zum hellen Tage und wenigstens

bis um 9 Uhr Morgens, wo ihre Zofe den Kopf durch die Thür steckte und halblaut fragte: ´Schlafen Mamsell noch?´”

|

|

1837

|

Mair, W. Von Salzburg bis Kufstein. In: Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt, Wien, 6. Mai

“[S. 362] Endlich nach viermaligem

Rapporte, in welchen sie uns immer getreulich berichtete, wie der Eine just gerade kein Roß zu Hause habe, der Andere kein Wagerl, der Dritte keinen Bub´n, u.s.w.; hatte sich endlich der Bäcker entschlossen, uns ein

herz- und magenerschütterndes Schweizerwagerl, seinen Fuchsen und einen kutschirenden Mühljüngling zu senden, die uns entführen sollte:

Und hurre, hurre, hopp, hopp, hopp,

Ging's fort, in sausendem Galop,

Daß Kies und Funken stoben -

Wir saßen seufzend oben!”

|

|

1837

|

Anzeige. In: Blätter für Scherz und Ernst 22.1.

|

|

1838

|

Schilling, Gustav. Versuch einer Philosophie des Schönen in der Musik, oder Aesthetik der Tonkunst. Digitalisiert von Google.

“[S. 265] Als End-Resultat dieser ganzen Betrachtung ergiebt sich, dass das Komische nichts Anderes ist, als die ästhetische Form eines Gegenstandes, der durch eine witzige und sinnreiche, oder witzig und sinnreich scheinende Composition in Verhältnisse tritt, in welchen er lächerlich erscheint. Und diese Form nun gestaltet sich in der Musik hauptsächlich

durch den Kampf des metrischen Gesetzes mit der freien Willkühr, welche gleichsam ausgeht auf eine gänzliche Zerstörung des Rhythmus, indem ich nämlich unter diesem hier ganz im Allgemeinen verstehe: die

Schönheit der Bewegung, die successive Bewegung nach gewissen bestimmten Verhältnissen; die Art und Weise in der Taktfüllung, die sich nicht blos auf die Quantität oder das Maass der Zeit, sondern auch auf dessen

verschiedene Anschauung oder die Qualität des Tones bezieht; eine abgemessene Reihe von Tönen mit Einschluss sowohl der extensiven als intensiven Art der Bewegung, die überall herrscht, in der Melodie wie in der

Harmonie, im Takt, wie in der Accentuation und in den Passagen und Figuren, im Gesange wie in der Instrumentation. Auf dieser stark in das Ohr fallenden Regellosigkeit im Rhythmus beruht selbst das Komische mancher

guten scherzhaften Dichtungen z.B. in BÜRGER´S bekanntem Gedichte "Der Kaiser und der Abt," oder des Pater ABRAHAM A SANCTA CLARA bekannter Fischpredigt.”

|

|

1838

|

Blumenhagen, Wilhelm. Wanderungen durch den Harz. (Sammlung Helmut Scherer)

“[S. 130] Als wir Schweiss-bedeckt den steilen Fusspfad erstiegen hatten, an den Resten der äussersten Ringmauer [der Burg Falkenstein] Athem schöpften [...], recitierte der kleine

Fränzel die schaurige Ballade, die ein Kind dieses Ortes ist:

“Im Garten des Pfarrers von Taubenhain [...]”

und erinnerte uns dadurch an August Bürger, den bei Lebzeiten vielfach Verkannten, der so

schwer trug am gewöhnlichen Dichterloose, den ächten Volksdichter, den noch Keiner übertroffen hat oder zu ersetzen vermochte, wenn auch die jüngstzeitigen Lobhudeleien der poetischen Kameradschaften gern seinen

wohlverdienten Kranz zerfetzen und an ihre Genossen vertheilen möchten.”

|

|

1838

|

Anonym. Rezension Eugen Neureuther: des Pfarrers Tochter von Taubenhain, Lenore und der wilde Jäger von Bürger.

In: Kunst-Blatt. Hg. Ludwig Schorn. Digitalisiert von Google.

“[S. 347] Des Pfarrers Tochter.

[...] In dem reichen, die einzelnen Scenen trennenden Laubwerk und Gewinden bieten dem aufmerksamen Auge sich vielfach Bezüge zum Gedicht dar,

wie der Geier, der die Taube würgt usw. Tiefe Empfindung beseelt die Gestalten, mit ergreifender Schönheit ist der Moment des Mordes geschildert.

Lenore

[...] Es ist dem Künstler auf

bewundernswürdige Weise gelungen, dem Dichter Schritt zu halten in der Scene, wo die Mutter umsonst sich abmüht, ihr verzweifelndes Kind zu Vernunft zu bringen. Gegenüber der Moment des ausbrechenden Wahnsinns, oder

nach dem Gedicht, wo Wilhelm sie abholt. Ueber diesen nur von Architektur, mit einigen Passifloren eingefaßten Bildern, zieht sich in der Breite des Blattes die Heimkehr des Heeres hin, wobei Lenore nur ein Glied in

der langen Kette ist, eine Darstellung, ohne die das Ganze ohne Anfang seyn würde und die sich durch großen Reichthum lebendiger Motive auszeichnet.

Der wilde Jäger

[...] Die Composition dieses

Blattes halte ich in Betreff der Anordnung für die gerundetste von allen, wie sie auch in Betreff der Lebendigkeit der Zeichnung keinen Wunsch unbefriedigt läßt.”

|

|

1838

|

Böttiger, Karl August. (Den 15. Juli 1798 bei Wieland in Osmanstedt.) In: Literarische Zustände und Zeitgenossen. Erstes Bändchen. Digitalisiert von Google.

“[S. 222] Über Bürger. Sein hohes Lied habe ihm stets die widrigste Empfindung gemacht, weil es der Frau eines Andern gegolten hätte. Diese Art von Galanterie war Wielanden von jeher am

unausstehlichsten. Bürger besuchte ihn grade zu der Zeit, wo er dies Lied im Musenalmanach eingerückt hatte und große Lobsprüche zu empfangen hoffte. Wieland hatte seit drei Monaten den ihm von Bürger zugeschickten

Musenalmanach ungelesen liegen lassen und mußte ihm dies auf endliches Befragen grade heraus gestehen. Bürger gestand ganz unbefangen, daß dies das Gedicht sei, mit dem er selbst am meisten zufrieden wäre. -

Die erste Bekanntschaft mit Wieland stiftete Bürger dadurch, daß er Proben seiner jambischen Übersetzung Homer's für den Mercur einschickte. Diese entzückten Goethen und Wielanden dermaßen, daß sie

damals in Weimar und Gotha von den Fürstenkindern eine so ansehnliche Subscription zu erpressen beschlossen, die Bürgern Muße geben könnte, das Werk auszuführen. Aber der veränderliche Dichter gab die Idee selbst

auf.”

|

|

1838

|

Anonym. Karlsruher Kunstausstellung, im Juni 1837. In: Kunst-Blatt, 1. Februar, Stuttgart und Tübingen. Digitalisiert von Google

“[S. 39] Zu den ernsteren und aus der Sphäre der Dichtung genommenen Gegenständen ist noch zu nennen Bürgers Lenore, von Steinheil in Paris. Hat eine Auffassung, deren Originalität im ersten Augenblicke fast ins Schreckhafte geht. Auf hellem Himmelsgrunde erblickt man eine stehende, schwarzgekleidete Nonne, ganz so wie man Aebtissinnen als Porträts, in ruhiggehaltener Stellung, in Klöstern findet. Doch vor ihren Füßen hat sich ein Mädchen zur Erde geworfen, das sich in die rabenschwarzen Haare greift und nur vom Rücken gesehen wird. Die Kleidung ist gemein bürgerlich, braun, ein armes Häuschen, man begreift nicht, wie die Nonne bei ihr sich so wenig rührt. Aber hinten liegt eine Stadt, und wenn wir von der Anhöhe, wo beide Personen sich befinden, herunter schauen in die Tiefe, so zieht in vielbewegten, gutgezeichneten Figuren ein Kriegerheer heim, und von den Stadtmauern, nahe dem Thore, sehen Viele solches heimziehen. Lenore hatte also während des Zuges schon ausgekundschaftet, daß ihr Geliebter nicht zurückkehre, weil er im Felde geblieben, und hatte in der Verzweiflung ihre nächste Zuflucht zu dieser Klosteranhöhe genommen. Ein finsterwaltender, romantischer Geist blickt aus dem Bilde, aber gerade die Hauptfigur ist zu einer groben Wirklichkeit erstarrt, und eine so kalte Tröstung von einer Klosterfrau muß da überall zu spät kommen. Die Mutter im Gedichte war dem Herzen der Tochter näher, und wenn leztere sich dennoch der Verzweiflung überläßt, so wird das tiefe Mitgefühl jener um so rührender. Wollte der Künstler, so ven der Dichtung abweichend, vielleicht mit der Nonne es ausdrücken, daß auch die heilige Zusprache der Religion die Unglückliche nicht mehr zu retten vermochte? Immer bleibt das Bild sehr beachtenswerth.“

|

|

1838

|

Ortlepp, Ernst. W. Shakespeare´s dramatische Werke, übersetzt von Ernst Ortlepp. Erster Band, Stuttgart. Digitalisiert von Google

“[S. 71] Anmerk. d. Uebersetzers. Die meisterhafte Uebertragung dieser Verse von Bürger, welche schon Schiller ohne Bedenken in seine Bearbeitung herübernahm, wurde auch hier mit

nur einigen geringen Veränderungen beibehalten.“

|

|

1838

|

Kannegiesser, Karl Ludwig. Abriß der Geschichte der deutschen Literatur. Digitalisiert von Google.

“[S. 77] Gottfried August Bürger [...], stets gedrückt von häuslichen Leiden, voll Kraft und tiefen Gefühls, ist der Gründer der Ballade bei den Deutschen, wie er denn besonders durch

seine Lenore zum Volksdichter wurde, und außerdem ein trefflicher Liederdichter, wiewohl seine Darstellung des Natürlichen und Sinnlichen bisweilen grell und derb ist, weßhalb ihn Schiller bitter tadelte. Auch

übersetzte er den Macbeth, und einige Gesänge der Ilias zuerst in Jamben, dann in Hexametern, nicht ohneGlück.”

|

|

1838

|

Anonym. Die jüngste Kunstausstellung in Braunschweig. In: Euterpe. Blätter für Geselligkeit, Literatur und Kunst. Bamberg. Digitalisiert von Google

“[S. 683] Fast dieselbe Aufmerksamkeit wurde der Lessing'schen Leonore zu Theil, welche Du dem jungen Maler S. zum Studium so angelegentlichst empfahlst, deren glückliche Composition Dir so viele Freude machte. Der Nachbildner Bürger's hat sich selbstständig genug bewiesen, um eine Leonore zu malen, welche, wenn auch kein Vers in dem Bürger'schen Gedichte zu diesem Gemälde paßt, doch die Bürger'sche Leonore darstellt. Der Dichter vermag es zu sagen: Zerraufte sie ihr Rabenhaar u. s. w.; der Maler aber nicht. Der Dichter malt viele Scenen; nicht so der Maler, der in einem engen Raume nur eine Situation darstellen kann. Die Masse der Gedanken, welche zwischen den einzelnen Versen eines guten Gedichtes liegen, hat auch hier der Maler empfunden und dargestellt. “

|

|

1838

|

Hoffmeister, Karl. Schillers Leben, Geistesentwickelung und Werke im Zusammenhang. In: Supplement zu Schiller´s Werken. Erster Theil. Digitalisiert von Google.

„[S. 295] Vor einer solchen Kritik vermochte denn freilich auch die Muse Bürger's nicht zu bestehen. Schiller, welcher im April 1789 in Weimar Bürger's persönliche Bekanntschaft

machte, hatte ihn im Leben so, wie in seinen Gedichten gefunden: bieder, populär, aber auch zuweilen platt; "vom Platten aber ist der Idealist ein geschworner Feind". Unser Kunstrichter behauptet nun:

Bürger's Produkten fehle deßwegen die letzte Hand, weil - sie ihm selbst fehle, er könne deßwegen seinen Gegenstand nicht idealisiren, weil das Ideal von Vollkommenheit sich in seiner eigenen Seele nicht

verwirklicht habe.

Dieser ideenreichen Beurtheilung fügte ihr Verfasser eilf Iahre später, als er sie in den vierten Band der Sammlung seiner kleinen prosaischen Schriften einrückte,

die Anmerkung bei, daß er auch jetzt seine Meinung nicht andern könne, aber sie mit bündigeren Beweisen unterstützen würde, denn sein Gefühl sei richtiger gewesen, als sein Räsonnement. In den allgemeinen

Behauptungen scheint er besonders in Folgendem gefehlt zu haben.

Den verfeinerten Kunstsinn, heißt es, befriedigt nie die Materie, sondern nur die Schönheit der Form, nie die Ingredienzien, nur die Feinheit der Mischung. Wenn dieses wahr ist, wie kann der Verfasser auf den vorhergehenden Seiten von einer dem Dichter nothwendigen glücklichen Wahl des poetischen Stoffes reden, die sich nur an das halten soll, was dem Menschen als Menschen eigen ist? und wie kann er der Bürger´schen Muse ihren sinnlichen Charakter vorwerfen? Die Schönheit der Form kann sich ja auch am Speziellsten zeigen, und auch das Sinnliche läßt sich "fein mischen."

Mit diesem Widerspruch der Ansichten hängt noch ein anderer Fehlgriff zusammen. Schiller rechnet zur Idealisirung des poetischen Stoffes auch das, daß das Individuelle und Lokale

zum Allgemeinen erhoben werde. Namentlich soll der lyrische Dichter keine Seltenheiten, keine streng individuelle Charaktere und Situationen darstellen; er darf eine gewisse Allgemeinheit in den Gemüthsbewegungen, die er schildert, nicht verlassen. Die späteren Bürger´schen Gedichte werden getadelt, weil sie großentheils Produkte einer solchen ganz eigenthümlichen Lage seien, deren Unideales, welches von ihr immer unzertrennlich sei,. den vollständigen und reinen Genuß sehr störe. Schiller verwechselt aber hier das Allgemeine mit dem ächt Menschlichen und Bedeutsamen, und das Gemeine und Unvollkommene mit dem Individuellen und Lokalen. Alles acht Menschliche, alles Bedeutsame im Menschenleben ist nur dann wahrhaft poetisch, wenn es sich in die individuellsten Lagen hinein verzweigt.ie Lieder an Molly z.B. scheinen uns nicht mit Schiller unpoetisch empfunden! Welch eine tief erschütternde, verhängnißvolle Gemüthslage eines Dichters, an eine Gattin gebunden zu sein, die ihm gleichgültig ist, und ihre eigene Schwester unaussprechlich zu lieben und von ihr eben so geliebt zu werden, mit der sich zu verbinden, ihm konventionelle Gesetze nicht gestatten! Gerade durch dieses ganz bestimmte Verhältniß werden uns alle Lieder, die dasselbe offenbaren, interessanter, beziehungsreicher, wahrer und theurer.

[S. 298] Seither ist es hinreichend anerkannt, daß Schiller Bürgern einseitig beurtheilte. In dem Streben nach eigener Selbstveredlung leidenschaftlich begriffen, konnte er einem dem

seinigen ganz unähnlichen Verdienst unmöglich Gerechtigkeit widerfahren lassen. "Bürger's Talent" sagt Goethe, ist ein entschiedenes deutsches Talent, aber ohne Grund und ohne Geschmack, so platt wie sein

Publikum. Schiller hielt ihm freilich den ideell geschliffenen Spiegel schroff entgegen, und in diesem Sinne kann man sich Bürger's annehmen; indessen konnte Schiller dergleichen Gemeinheiten unmöglich neben sich

leiden, da er etwas anderes wollte, was er auch erreicht hat." - Bouterweck fällt folgendes treffende Urtheil: "Schiller wollte Bürger's poetisches Verdienst ganz unbefangen würdigen. Aber es mißlang ihm, weil er seine Idealpoesie der Bürger´schen Naturpoesie zum stetigen Muster vorhielt. Er entdeckte auf diese Art die Schattenseite der Bürger´schen Poesie sehr bestimmt. Alle Fehler und Mängel können nicht stärker und richtiger bezeichnet werden, als in Schiller's Recension, die den armen Bürger so tief verwundete, wie kaum einer der harten Schläge des Schicksals, die um diese Zeit ihn trafen. Die schreiende Ungerechtigkeit dieser Recension beruht auch nicht sowohl auf dem Tadel, in welchem sie wenigstens immer zur Hälfte Recht hat, als auf der Kälte des einseitigen Lobes im Gegensatze mit der Wärme des Tadels. Das war es, was Bürger nicht verschmerzen konnte." Aber Schiller's Geist mußte sich manifestiren, und sich in dem festsetzen, was er später ausübte. Dazu wählte er als Form diese Recension.“

|

|

1838

|

Anonym. Rinaldo und Armida. Archiv für Natur, Kunst, Wissenschaft und Leben. Digitalisiert von Google

“[S. 49] Wiederum wird uns die Freude, unsern Lesern die Copie eines Gemäldes darbieten zu können, das einem der Künstler der Düsseldorfer Schule sein Dasein verdankt. Hildebrand's ´Söhnen Eduard's´ und Lessing's ´Leonore´ reihen wir heute Carl Sohn's ´Rinaldo und Armida´ an. — Sehen wir Hildebrand's künstlerische Genialität durch Shakespeare, die Lessing's durch Bürger, so sehen wir die Sohn's durch den Italiener Torquato Tasso angeregt, und zwar durch dessen episches Meisterwerk ´das befreite Jerusalem.´ “

|

|

1838

|

Bresemann, Friedrich. Die Interjektionen - Bemerkungen und Beispiele.

In: Theoretisch-praktische deutsche Sprachlehre für Dänen. Erster Theil. Kopenhagen. Digitalisiert von Google

“ [S. 410] Die Interjectionen gehören als laute Ausbrüche des Gefühls mehr der Volkssprache, als der Sprache des gebildeten Menschen an; dennoch können sie, am rechten Orte gebraucht,

besonders in der Poesie, oft große Wirkung thun. Man vergleiche z.B. folgende Stellen aus Bürgers Gedichten:

Hui, singt er, hui! Wer macht aus Wind,

Wer sich aus Regen Was?

Nur wehn und wehen kann der Wind,

Und Regen macht nur nass.

Lust am Liebchen.

Und außen, horch! ging's trap, trap, trap!

Als wie von Rosses Hufen;

Und klirrend stieg ein Reiter ab

An des Geländers Stufen.

Und horch! und horch! den Pfortenring

Ganz lose, leise, klinglingling!

Dann kamen durch die Pforte

Vernehmlich diese Worte:

Leonore.

Und hurre, hurre! Hop, hop, hop!

Gings fort in sausendem Galopp,

Dass Ross und Reiter schnoben,

Und Kies und Funken stoben.

Leonore.

Und das Gesindel husch, husch, husch!

Kam hinten nachgeprasselt,

Wie Wirbelwind am Haselbusch

Durch dürre Blätter rasselt.

Leonore.

Ha sieh! ha sieh! im Augenblick,

Huhu! ein grässlich Wunder!

Des Reiters Koller Stück für Stück

Fiel ab, wie mürber Zunder.

Zum Schädel ohne Zopf und Schopf,

Zum nackten Schädel ward sein Kopf,

Sein Körper zum Gerippe

Mit Stundenglas und Hippe.

Leonore.

Heda! Hier nichts gegeckt

Ihr ungewaschnen Buben!

Narriert in andern Stuben,

Nur mich lasst ungeneckt!

Sonst hängt Euch, schnaps! am Munde

Ein Schloss, wiegt tausend Pfunde.

Die Prinzessin Europa.

Da ward das Mägdlein kühn

Und trieb mit ihm viel Possen,

(Das litt er unverdrossen)

Und ach! und stieg auf ihn.

,Hi, hi! ich will's doch wagen,

Ob mich das Thier will tragen?´

Die Prinzessin Europa.

Der streifte durch das ganze Land

Mit Wagen, Ross und Mann,

Und wo er Was zu kapern fand,

Da macht' er frisch sich dran.

Wips! hatt' er's weg, wips! ging er durch

Und schleppt es heim auf seine Burg.

Der Raubgraf.

Drauf ritt der Ritter hop sa sa!

Und strich sein Bärtchen tralala!

Sein Liebchen sah ihn reiten

Und hörte noch von weiten

Sein Lachen ha, ha, ha!

Der Ritter und sein Liebchen.

Hurre, hurre, hurre!

Schnurre, Rädchen, schnurre!

Trille Rädchen lang und fein,

Trills fein ein Fädelein,

Mir zum Busenschleier.

Spinnerlied.

Rüstig, ihr Verwandten meiner Leier,

Satyrbuben, auf! verschont sie nicht!

Alle faulen Äpfel — puh! und Eier

Werft der Bübinn in das Angesicht!

Fortunens Pranger.

Wir herzten, wir drückten, wie innig, wie warm!

Und wiegten uns eia, popeia! im Arm.

Untreue über alles.“

|

|

1838

|

Gervinus, Georg Gottfried. Gesammelte kleine historische Schriften. Karlsruhe. Digitalisiert von Google

“[S. 120] Aber dann müssen Sie mir es schon zu Gute halten, wenn ich mit einigen großen Namen etwas verwegen umspringe. Denn auf der Einen Seite gibt es, wenn ich mit Bürger reden soll,

Ein Ding, das mich verdreußt; der böse Mißbrauch, den man mit der freigebigen Verschwendung des Ehrennamens großer Männer macht; auf der andern hielt ich immer dafür, wirklich große Männer müsse man mehr mit Ernst

und Strenge, als mit Enthusiasmus beurtheilen, wenn einmal die sichere Mitte nicht eingeschlagen werden soll. “

|

|

1838

|

Schilling, Gustav. Die Patienten. In: Sämmtliche Schriften. Neun und sechszigster Band. Dresden und Leipzig. Digitalisiert von Google

“ [S. 45] E. [...]

Freund meiner Seele! lispelte sie nach der stürmischen Umarmung: Ich stehe nun zwischen Tod und Leben und pur durch Ihre Schuld. Denn als wir damals am

zweiten Pfingstabende hinter der Wachsbleiche so traulich im Felde saßen und Sie mir aus den Berger´schen Gedichten das Liedchen vorlasen: ´Ich lauschte mit Molly tief zwischen dem Korn´, und meine geringe Person

seinem Herzblatte verglichen - Ach, es war eine göttliche - eine einzige Stunde!

Zur Sache, Tinchen! unterbrach er sie, denn der angedeutete Stand zwischen Tod und Leben fiel ihm auf's Herz.

S. Nachdem aber deklamirte ich Ihnen zu Liebe ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn´, der im Frühlinge so übel und weh ward und hätte da Jeden einen Lügner und Verleumder gescholten, der mir zu

sagen gewagt: Justinchen, es wird Dir wie der armen Pfarrmamsell gehen!

Ihm lief es bei diesen Worten eiskalt über die Haut. Ich will nicht hoffen! fiel er ein. “

|

|

1838

|

Niederer, Rosette. Nachwort zu Muttergeist und Walten. In: Dramatische Jugendspiele für das weibliche Geschlecht. Erster Theil. Aarau. Digitalisiert von Google

“[S. 201] In der Ballade erscheint die Macht des Schicksals in ihrer Furchtbarkeit. - Sie blitzt von oben herab in dem Wetterstrahl, der trennend und zerstörend in die innigste Harmonie

des Lebens fährt, das Bedürfniß der Versöhnung des Himmels und der Erde in die erschütterte Seele. Wo diese nicht, wie in Bürgers Leonore und in der Thatsache, welche die Romanze schildert, der Verzweiflung

unterliegt, findet sie im Mutterglauben und Muttertreue eine neue Beruhigung, so wie den Anfangspunkt einer neuen höhern Entwicklung, die sich in vollendete Harmonie aller Gegensätze und Widersprüche des Daseins

auflöst.“

|

|

1838

|

Greger, Johann Baptist. Die Eselspartie. In: Ich gedachte Dein! Waltershof im Fichtelgebirg. Digitalisiert von Google

“[S. 85] Jetzt endet die Musik. Auch heute öffnen sich die großen Flügelthüren des Saales und herein tritt ein mittelmäßig bekörperter und bejahrter, gut gekleideter Mann, anständig, ja

man möchte sagen, demüthig. O der Schalk, wie er sich verstellen kann! Herr Gottlieb Willkomm aber bestieg die kleine Bühne und begann mit lächelnder Miene:

Die Eselspartie; oder - der Abt von St. Gallen, von Bürger.

Hier hielt der Deklamator inne, als wolle er erst die tröstenden Seufzer zu einiger Beruhigung entsteigen lassen, und fuhr dann fort: *)

Ich will euch erzählen ein Mährchen, gar schnurrig;

Es war ´mal ein Kaiser, der Kaiser war kurrig;

Auch war ´mal ein Abt, ein gar stattlicher Herr;

Nur Schade! sein Schäfer war klüger als er.

[...]

*) Weil dieses Gedicht immer gerne gelesen oder gehört wird, und man Bürgers Gedichte doch

nicht immer bei der Hand hat, so glaube ich, mir ein Verdienst zu machen, indem ich es hier abdrucken lasse, damit meine verehrlichen Leser, welche dieses schöne Gedicht nicht ganz inne haben, und doch an den

Verlegenheiten unsrer Kurgäste nach billigen Grundsätzen Theil nehmen werden (denn wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie) Gelegenheit haben, auch sich von ihrer Angst befreit zu sehen, und kennen

lernen, daß diese Eselspartie auch nicht die mindeste Anspielung auf jene Eselspartieen im Maxbade an sich trage. “

|

|

1838

|

Stahr, Adolf. Blicke auf die neueste Literatur des Humors / Immermanns Münchhausen. In: Humoristische Blätter, 29. November. Oldenburg. Digitalisiert von Google

“[S. 274] Aber mitgegangen ist er mit der Zeit, der alte Freiherr, das muß man ihm nachsagen. Er hat alle ´Kulturelemente´ unserer Zeit ´in sich aufgenommen,´ und von seinen Mendaciis

ridiculis, die Johann Peter Lange in den Deliciis academicis (welche köstliche Zusammenstellung!) herausgab, und die später der Sänger der ´Frau Schnips´ bei uns einbürgerte, ist wahrlich ein himmelweiter Sprung zu seinen jetzigen Arabesken und Mittheilungen eines verstorbenen Lebendigen. “

|

|

1838

|

Rust, Johann Nepomuk. Die Medicinal-Verfassung Preussens. Berlin. Digitalisiert von Google

“[vor der Einleitung] ´Trost´

´Wenn Dich die Lästerzunge sticht,

So lass Dir dies zum Troste sagen:

Die schlechtesten Früchte sind es nicht,

Woran die Wespen nagen.´

G. A. Bürger “

|

|

1838

|

Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften [...] Sechster Band. Stuttgart. Digitalisiert von Google

“[S. 61] Rösler (nicht Rößler), Joseph, geboren zu Schemnitz in Ungarn 1773 [...] mehrere deutsche Lieder und Gesänge, darunter die Ballade ´Leonore´ von Bürger.

[S. 312] Sechter, Simon, K. K. Hoforganist in Wien, geboren den 11ten October 1788 [...] mehrere Lieder von Bürger“

|

|

1838

|

Anonym. Mannigfaltiges. In: Magazin für die Literatur des Auslandes. 19. Oktober Berlin. Digitalisiert von Google

“[S. 504] - Bürger's Gedichte vor einem Französischen Gerichtshof.

Die Revue du Nord bringt in einem ihrer neuesten Hefte einen Artikel über ´Bürger's Gedichte´, der,

abgesehen davon, daß er nichts enthält, was sich die Revue nicht aus jedem Handbuche der Deutschen Literatur hätte können übersetzen lassen, ein eigenthümliches Interesse dadurch gewinnt, daß die genannte

Zeitschrift durch richterlichen Ausspruch gezwungen worden, ihn aufzunehmen. Im vorigen Jahre nämlich hatte die Revue du Nord über Bürger und seine Gedichte den ersten Theil einer Arbeit mitgetheilt, deren Verfasser

Herr Emil Haag war. Der letztere nahm es indessen übel, daß ihm die Redaction in seinem Artikel Einiges gestrichen und manche Germanismen in gutes Französisch verwandelt hatte, und deshalb machte er es zur

Bedingung, den zweiten Theil seiner Arbeit ohne die geringste Veränderung abdrucken zu lassen. Da sich die Redaction hierzu nicht verstehen wollte, so reichte er eine Klage bei der fünften Kammer des Civil-Tribunals

von Paris ein, und diese verurtheilte die Redaction der Revue du Nord, die prosaische Uebersetzung von acht Gedichten Bürger's, so wie den Kommentar dazu, wie sie von Herrn Emil Haag geliefert worden waren,

unverändert aufzunehmen. Die Revue hat sich nun dadurch gerächt, daß sie die stylistischen Ungeschicklichkeiten des Aufsatzes und namentlich die Germanismen in der Uebersetzung durch gesperrte Schrift hervorhob und

dergestalt von dem Urtheil der fünften Kammer an das des Publikums appellirte. So hart dieses Verfahren unseren Landsmann auch trifft, so können wir darin doch nur die wohlverdiente Bestrafung einer ungemessenen

schriftstellerischen Eitelkeit wahrnehmen. Auch ist uns Herr Emil Haag schon aus früherer Zeit dadurch bekannt, daß er in der Revue Germanique, als eigene Arbeit, einen Artikel über die Polnische Literatur abdrucken

ließ, der fast wörtlich aus dem Brockhausischen Conversations-Lexikon nach der Arbeit eines Anderen übersetzt war. Durch solche schriftstellerische Thätigkeit kann der Ruf der Deutschen Literatur in Frankreich

allerdings nicht sehr gehoben werden.“

|

|

1838

|

Allerlei. In: Der Bayerische Eilbote. München 11. December. Digitalisiert von Google

“[S. 596] Scribe ist ein Glückskind! Nicht genug, daß die halbe Welt in seinen Stücken lacht, allen Kritikern, die sie belachen, zum Trotz, schickt ihm nun gar eine vornehme walachische Dame ihr Porträt mit Diamanten. Was ist Bürgers Schwabenmädchen (abgesehen davon, daß sie den Sänger der Leonore nachher so unglücklich machte) mit ihrem Gedichte gegen diese porträtirte Dame aus der Walachei! “

|

|

1838

|

Rez. Zwölf Balladen und Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte, von J. A. Lecerf. In: Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig. Digitalisiert von Google

“ [Sp. 493] 4) Trautel, von Bürger; des Dichters Weise ist in Tönen so vollsinnig und lieblich gesungen, dass es seltsam wäre,wenn es nicht Jedem wohlgefiele.“

|

|

1838

|

Hawkins, Bisset. Modern German Literature. In: Germany; the Spirit of her History, [...] London. Digitalisiert von Google

“[S. 104] Herder and Buerger are both fond of characterising Homer as the poet of the people; but the fact is, that the Greek singers of his age practised their art not in public, but

in the halls and palaces of princes, and it was not till the decline of Greece that their voices were heard in the streets. Let it not to be supposed, however, that we undervalue the meritorious exertions of Herder

and Buerger in the field of popular poetry; the former discovered the treasures of by-gone ages, and the latter coined them anew for the enjoyment of the present.

Buerger’s ballads, and particularly

his ´Leonora,´ and ´The Wild Huntsman,´ are amongst the most splendid productions of which German literature can boast. Nor can we, whilst admiring his works, omit to commemorate the amiable character of the

unfortunate Buerger. Although his poems, precious as they are, still want the high worth of their ancient models, yet he little merited the severe attacks of Schiller, whose lofty rhetoric imposed on and wounded

him, and was yet, in fact, beneath his notice *.

*blackwoods edinburgh magazine “

|

|

1838

|

Anonym. Erste Vorstellung der lebenden Bilder im Theater. In: Süddeutsche Blätter für Leben, Wissenschaft und Kunst, 8. Febr. Nürnberg. Digitalisiert von Google

“[S. 64] Der Albrecht-Dürers-Verein gab am letzten Sonnabend zum Besten des Albrecht-Dürers-Denkmal und der hiesigen Armen mimisch-plastische Vorstellungen in 3 Abtheilungen. Da es der

Zweck des Vereins ist, die Kunst mit dem Leben zu verbinden und alles aufzubieten, was dazu beitragen kann, den Künstler anzuregen, und in den Mitgliedern die Liebe zur künstlerischen Darstellung zu fordern, so

waren jene Bilder eine passende Wahl, abgesehen, daß auch die Bestimmung der Einnahme ebenso den Verein, wie die zahlreiche Theilnahme das Publikum ehrte. Die sogenannten lebenden Bilder sind ein vermittelnder

Uebergang vom Drama zur Plastik und Malerei; dort stellt der Dichter den Charakter in seiner fortlaufenden Entwicklung durch eine Reihe von Handlungen bis zur Katastrophe dar, hier fucht der Künstler Einen Moment,

wo Person und Handlung eine gleich interessante Anschauung darbieten, heraus und stellt ihn in malerischer Situation und Ruhe dar. [...] Daß es aber überhaupt nicht auf das Massenhafte der Darstellung ankommt, beweisen diejenigen Bilder, welche wenig Figuren zeigten, wo aber in die Handlung oder in die Person etwas gelegt war, das in einer stummen empfindungsreichen Sprache alle Herzen bewegte; so Belisar nach Gerard, gestellt von Herrn Geißler jun. und Bürger's Lenore, gestellt von Herrn Direktor Heideloff. “

|

|

1838

|

Seelig, August. Theater Nachricht. In: Süddeutsche Blätter für Leben, Wissenschaft und Kunst, 10. März. Nürnberg. Digitalisiert von Google

“[S. 116] Montag, den 12. März. Zum Vortheil des Unterzeichneten: ´Lenore.´ Schauspiel mit Gesang in drei Aufzügen von C. v. Holtei. Musik von E. Eberwein.

Dem. Belleville vom Hoftheater zu Coburg hat aus besonderer Gefälligkeit die Rolle der Lenore übernommen. Das ausgeführte Mantellied als Quartett wirb von den Herren Seyfarth, Weitgaß, Huppmann und Ball,

Letzterer als Wallheim, ausgeführt.Zu dieser Vorstellung ladet ganz ergebenst ein

August Seelig,

Mitglied der hiesigen Bühne. “

|

|

1838

|

Anonym. Correspondenz-Artikel - Stuttgart, den 26. Mai 1838. In: Süddeutsche Blätter für Leben, Wissenschaft und Kunst, 2. Juni Nürnberg. Digitalisiert von Google

“[S. 255] An demselben Abende, welcher dieses Fest verherrlichte, ging Holtei's ´Lenore´ zum ersten Male über unsere Bühne. Ich traute kaum meinen Augen, als ich die Ankündigung las. Dieses Stück hat übrigens auch hier wie anderwärts allgemeinen Beifall gefunden.“

|

|

1838

|

Anonym. [Rez.] Medizinische Gymnastik von J. A. L. Werner. In: Allgemeine Schulzeitung, 25. October Darmstadt. Digitalisiert von Google

“[Sp. 1374] Lavater bekam so manchen Gegner und wurde hier und dort bespöttelt, ohne daß seinem Werthe und ruhmvollen Bestreben ein Abbruch geschah. Auch der thätige Werner hat so

Manches hier und dort von Böswilligen oder Unverständigen erdulden müssen; allein dieses beeinträchtigt seine Bemühungen und sein redliches Wirken keineswegs, und Werner kann das, was Bürger wegen Lavater sagte, auf

sich anwenden:

Wenn dich des Neides Zunge sticht,

So laß dir dieß zum Troste sagen:

Die schlecht'sten Früchte sind es nicht,

Woran die Wespen nagen.“

|

|

1838

|

Anonym. Rez. F. G. Wetzels gesammelte Gedichte und Nachlaß. In: Literaturblatt, 17. August. Stuttgart und Tübingen. Digitalisiert von Google

“[S. 329] Ueberall verräth sich des Dichters offner Charakter, daher ein vertraulicher Ton durch alle seine Gesänge durchklingt, ungefähr wie der Ton Bürgers, nur daß er nie so derb

wird. Daraus geht aber auch eine gewisse Bequemlichkeit hervor, die den Dichter vom sorgfältigeren Feilen seiner Gedichte abgehalten zu haben scheint. “

|

|

1838

|

Hofmann, Friedrich. Die Schlacht bei Focksan, Schauspiel in fünf Aufzügen. Jena. Digitalisiert von Google

“[S. 84] Martchen.

Mein liebes, gnädiges Fräulein, ich glaube gar, Sie weinen noch um Ihre hochselige Mutter. Sie ist ja schon zwölf Jahre todt. Ach, da dürften meine

Augen gar nicht trocken werden: meine Mutter liegt erst vier Jahre im Grabe und mein Vater steht mit einem Fuß darüber. Man muß die Todten im Grabe ruhen lassen, sonst stehen sie auf und holen einem nach. Kennen Sie

die ´Lenore fuhr um's Morgenroth´ nicht?

Anna.

Nein.

Martchen.

Sie ist ganz neu, mein Chris— der Herr Kammerdiener beim Prinzen hat sie uns aus Deutschland mitgebracht. Soll ich sie erzählen? Anna (setzt sich auf die entgegengesetzte Seite auf einen Stuhl).

Ja.

Martchen.

Es war einmal ein Mädchen, die hieß Lenore und die hatte einen Schatz, und der hieß Christoph — nein — Wilhelm — und der hieß Wilhelm. Und der Schatz war

ein schwarzer Husar und zog mit dem alten Fritz in den siebenjährigen Krieg gen Böhmen und ward erschossen. Und als der Krieg aus war und die Soldaten nach Hause marschirten, kam er nicht mit, denn er lag in einem

Grabe in Böhmen. Aber das Mädchen weinte Tag und Nacht und zürnte mit dem lieben Gott und weinte so lange, bis ihr Schatz im Grab erwachte. Und wie sie einmal Nachts wieder weinte, schlug es Zwölfe und ein Reiter

kam und klingelte und Lenore glaubte, es sey ihr lebendiger Schatz und setzte sich mit auf sein Pferd —

´Und hurre, hurre, hopp hopp hopp

Ging's fort in sausendem Galopp,

Daß Roß und Reiter schnoben

Und Kies und Funken stoben!´

Und der Mond schien und die Todten ritten

schnell. Und endlich ritt er in einen Gottesacker hinein. Darin tanzten die Geister auf ihren Gräbern und sangen Todtenlieder dazu. Und auf einmal versanken das Roß und der Reiter und die Lenore tief, tief, tief in

ein Grab — es schlug Eins!

(Martchen hat während der letzten Worte sich mit dem Stuhl unwillkürlich vorgebogen, ihre Körperbewegung bei ´Eins!´ läßt

den Stuhl zurückfallen, worüber beide Mädchen heftig zusammenschrecken.)

Mein Gott, bin ich doch fast erschrocken. “

|

|

1838

|

Lyser, Johann Peter. Frau Wode. In: Abendländische Tausend und eine Nacht. V. Bändchen. Meissen. Digitalisiert von Google

“[S. 81] Wenn die Mächen aber recht fleißig spinnend des Abends beisammen sitzen, dann geschieht es oft, daß es draußen vor der

Thüre ´klipp, klapp! klipp, klapp! geht, grade, als

käme eine Frau auf Pantoffeln die Stiege herauf —, nicht lange darnach tritt denn auch wirklich Frau Wode mit einem Spinnrocken zur Thür hinein, setzt sich mitten unter die Mädchen und fängt an zu spinnen, und hat

es dann gerne, wenn die Mädchen ein altes Spinnerliedchen singen, welches also heißt:

Hurre, hurre, hurre!

Schnurre Rädchen! schnurre!

Leere Spindel , dreh' Dich fein!

Mädchen müssen fleißig seyn.

Hurre, hurre, hurre!

Hurre, hurre, hurre:

Schnurre Rädchen! schnurre.'

Weber, webe zart und fein,

Webe mir ein Tüchelein,

Zu der Kirmißfeier.

Hurre, hurre, hurre!

Schnurre Rädchen! schnurre!

Außen blank und innen rein,

Muß des Mädchens Anzug seyn,

Das lockt wackre Freier.

Hurre, hurre, hurre!

Wenn dann die Frau Wode eine Stunde mitgesponnen hat, dann steht

sie auf und besieht das Gespinnst der Mädchen, und die, welche am fleißigsten und feinsten gesponnen hat, bekommt gewöhnlich um Weihnachten einen gehenkelten Dukaten von ihr zum Geschenk, und solch ein Dukaten

bringt großes Glück und macht die Mädchen bald reich - sie müssen aber immer fleißig und fromm bleiben, denn sonst verschwindet der Dukaten. “

|

|

1838

|

Anonym. Das aristophanische Lustspiel und unsere Zeit. In: Die Verklärung der Liebe oder die Nachteulen, Erlangen. Digitalisiert von

Google

“[S. VII] Die teutsche Poesie mußte noch lange fühlen, daß sie eigentlich von der Vornehmheit nur geduldet wurde. Wie bescheiden und harmlos tritt nun der

Witz auf. Rabener, Gleim, Gellert, wagten nur ganz allgemeine Zustände der menschlichen Gesellschaft zu berühren, und dennoch hatten sie manchen Verdruß. Welch gewaltigen Lärm erregten aber ein paar Xenien! Die

guten Leute glaubten schon durch sie den Anstand verletzt.

Bald aber sollte es anders werden. Männer wie Lessing, Bürger etc. konnten zwar in einer sehr demüthigen Stellung bleiben und von den